Pudo ser el día quince de marzo del año 44 a.C. Se celebraban los Idus en Roma. Las calles reunían a las gentes alborotando y riendo. Los espectáculos, que aún duraban, entretenían a los ciudadanos inconscientes del profundo cambio que se gestaba junto a ellos.

Pudo ser el día quince de marzo del año 44 a.C. Se celebraban los Idus en Roma. Las calles reunían a las gentes alborotando y riendo. Los espectáculos, que aún duraban, entretenían a los ciudadanos inconscientes del profundo cambio que se gestaba junto a ellos.

Por calles distintas caminaban distintos hombres, distintos propósitos. Cándidas togas distinguían a los autores de una de las más famosas páginas de la Historia. La toga también la llevaba quien había sido coronado con laurel y llevaba el cetro. Los senadores, pacientemente, esperaban al aclamado. Tan dignos actores lo recibieron como amigos y lo condujeron al interior del edificio, al que nadie había preguntado si quería formar parte de la obra.

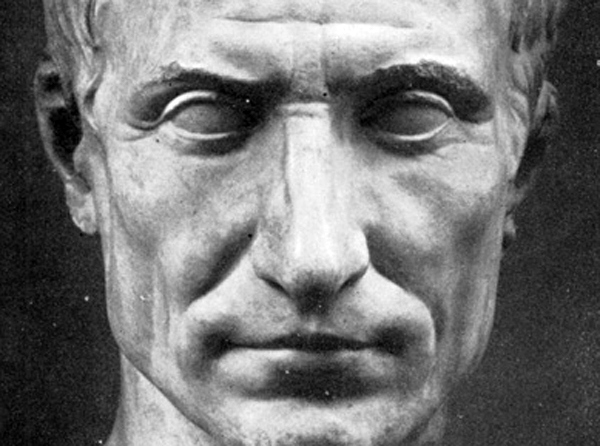

Las fiestas seguían su curso. Los jóvenes, futuros senadores, caminaban despreocupados por una ciudad que contemplaba, impasible, cómo los acontecimientos estaban siendo barridos por un caprichoso péndulo histórico. Muchos no hubieran aceptado lo que estaba a punto de ocurrir. Pero acaso era tan fatal como necesario. Las columnas del Senado admiraban el paso de un hombre de quien se hablaba en cada rincón del mundo. Miraban también a los otros sin adivinar la intención de sus rostros. Todos caminaban hacia la sala que tantas veces los había acogido. Una vez allí, el sonido de los pasos quedó atrapado en el aire; las miradas congelaron la figura del hombre; varios puñales aparecieron tras el ondulante movimiento de las togas. Uno tras otro, fueron pasando junto al gran general, clavando, con el frío acero, el odio y envidia que había movido gran parte de la conspiración; las razones menores pudieron ser los intereses. No se asombró tanto el hombre de su muerte. No le importó tanto ver a Casio involucrado. La máxima decepción (la única, tal vez) fue saber la pérdida de Marco Junio Bruto, a quien él llamaba cariñosamente Bruto. Pronunció unas palabras, inaudibles casi por el tono de agonía, que el otro intentó desoír vanamente.

Alguien observaba tras una columna. Debió ser su persona la aclamaran las multitudes. Sin embargo, la Historia nos engañó. Kai su, teknon? no fueron las palabras pronunciadas por la agonía del hombre que estaba sentado, derrotado ya por las circunstancias y el deshonor. Fue el tiempo quien las provocó en su persona, el tiempo que lo había erosionado lentamente, haciéndolo creer que Bruto era como un hijo. La sangre corría alrededor del cadáver solitario entre las ausencias de la sala. Pero Cayo Julio César no había muerto. Tan sólo contemplaba, entre las sombras, el fin de otro hombre. Él, que había conquistado el mundo, que tenía en su mano la gloria y el poder, había despreciado el laurel y la vida cómoda, que otorgó a un impostor con un físico asombrosamente parecido. Se acercó al actor y le cerró los ojos. A ellos, a sus antiguos amigos, les hubiera confiado la vida en el campo de batalla. Pero esa confianza maltrecha se había ido con el último aliento del otro, el que yacía en un lugar que no le correspondía. Sabiéndose un fantasma, un conjunto de hechos incompatibles con el nuevo orden que ya empezaba a incendiar las calles, abandonó el edificio, se confundió con los ciudadanos y se perdió para siempre.